20 वीं सदी की शुरुआत में जब भारतीय राष्ट्रवाद धीरे-धीरे अपनी जड़े जमा रहा था, ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कदम था बंगाल विभाजन। 16 अक्टूबर 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा लागू किया गया यह निर्णय ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा विवादास्पद फैसला माना जाता है। आधिकारिक तौर पर इसे प्रशासनिक सुविधा का नाम दिया गया, लेकिन इसका असली मकसद बंगाल में उभर रही राष्ट्रवादी चेतना को कुचलना और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था। इस घटना ने एक ऐसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जन्म दिया जिसे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नाम से जाना जाता है और इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव को और मजबूत कर दिया।

बंगाल विभाजन कब हुआ?

बंगाल विभाजन, जिसे “बंग-भंग” के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। यह तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन की नीति का परिणाम था, जिसे उन्होंने प्रशासनिक सुविधा के नाम पर प्रस्तावित किया था। हालांकि वास्तविक उद्देश्य था — भारतीय राष्ट्रवाद के उभरते प्रभाव को कमजोर करना और हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच विभाजन पैदा करना इस विभाजन की औपचारिक घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी और इसे भारी जनविरोध के बावजूद लागू कर दिया गया।

विभाजन के तहत-

- पूर्वी बंगाल और असम एक नया प्रांत बना, जिसकी राजधानी ढाका बनाई गई।

- पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को एक साथ रखा गया, जिसकी राजधानी कोलकाता रही।

महत्वपूर्ण तथ्य (सारणी रूप में):

| विषय | विवरण |

| बंगाल विभाजन की घोषणा | 19 जुलाई 1905 |

| लागु करने की तिथि | 16 अक्टूबर 1905 |

| उस समय के वायसराय | लॉर्ड कर्ज़न |

| विभाजन का उद्देश्य | प्रशासनिक सुविधा (दिखावटी), पर असली उद्देश्य – राष्ट्रवाद को दबाना |

| विभाजन किसने किया | लॉर्ड कर्ज़न |

| विभाजन कब रद्द हुआ | 12 दिसंबर 1911 |

| किसने रद्द किया | ब्रिटिश सम्राट जार्ज पंचम (दिल्ली दरबार में घोषणा की गई) |

बंगाल विभाजन का असली उद्देश्य: प्रशासनिक सुविधा या राजनीतिक षड्यंत्र?

अंग्रेजों ने तर्क दिया कि बंगाल, जिसमें आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा और असम भी शामिल थे, 7.8 करोड़ की आबादी वाला एक बहुत बड़ा प्रांत था, और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए इसका प्रशासन चलाना मुश्किल था। उन्होंने कहा कि पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों की उपेक्षा हो रही है लेकिन इस तर्क के पीछे छिपे असली राजनीतिक कारण कुछ और ही थे:-

राष्ट्रवाद का केंद्र बंगाल

19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र बन गया था। यह वही समय था जब बंगाल शिक्षा, साहित्य और क्रांतिकारी चेतना का गढ़ बन चुका था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष और रविंद्र नाथ टैगोर जैसे महान नेता और विचारक इसी भूमि से थे।

उस समय युवा क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा गढ़ भी बंगाल ही था। राष्ट्रवादी भावना सबसे पहले बंगाल में ही पनपी, और राजनीतिक व सामाजिक चेतना का जागरण भी सबसे पहले यही हुआ। वास्तव में बंगाल में जो भी राष्ट्रवादी तूफान धीरे-धीरे उमड़ रहा था उसने ब्रिटिश सत्ता को गहरे रूप से चिंतित कर दिया था।

अंग्रेज इस बौद्धिक और राजनीतिक केंद्र को कमजोर करना चाहते थे। जैसा कि ब्रिटिश गृह सचिव हारवर्ट होप रिसले ने कहा था- “संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल की दिशाएं अलग-अलग होगी।”

अंग्रेजों को अच्छी तरह पता था कि यदि उन्हें भारत पर लंबे समय तक शासन करना है, तो हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच फूट डालना अनिवार्य होगा। लॉर्ड कर्जन ने इस फूट को स्थायित्व और वैधानिक रूप देने के लिए वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी।

‘फूट डालो और राज करो’ की नीति:

बंगाल विभाजन अंग्रेजों की सबसे पुरानी और कारगर नीति का स्पष्ट उदाहरण था, बंगाल को इस तरह बांटा गया कि:

- पश्चिमी बंगाल: इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र शामिल थे तथा इसमें हिंदू बहुमत था इसकी कुल 5.4 करोड़ की आबादी में 4.02 करोड़ हिंदू और केवल 90 लाख मुसलमान थे।

- पूर्वी बंगाल और असम: इसे मुस्लिम बहुल प्रांत बनाया गया इसकी 3.1 करोड़ की आबादी में 1.8 करोड़ मुसलमान और 1.2 करोड़ हिंदू थे।

कर्जन ने ढाका में मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा था कि यह नया प्रांत उन्हें “ऐसी एकता प्रदान करेगा जो उन्होंने मुस्लिम शासन के बाद कभी नहीं देखी।” इस कथन से यह स्पष्ट था कि अंग्रेजों का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रवादी आंदोलन से अलग करना और उन्हें ब्रिटिश शासन के पक्ष में खड़ा करना था।

भाषाई विभाजन:

यह सिर्फ धार्मिक विभाजन नहीं था बल्कि भाषाई भी था पश्चिम बंगाल में बंगाली बोलने वालों की संख्या 1.8 करोड़ रह गई थी जबकि हिंदी और उड़िया बोलने वालों की संख्या 3.6 करोड़ हो गई। इस प्रकार बंगालियों को अपने ही प्रांत में भाषाई रूप से अल्पसंख्यक बना दिया गया।

यह ब्रिटिश नीति का एक और संकेत था कि वे न केवल धर्म के आधार पर, बल्कि भाषा के माध्यम से भी समाज को विभाजित करना चाहते थे, ताकि कोई एकता न बन सके और विरोध की ताकत कमजोर पड़ती रहे।

इन्हें भी पढ़े:

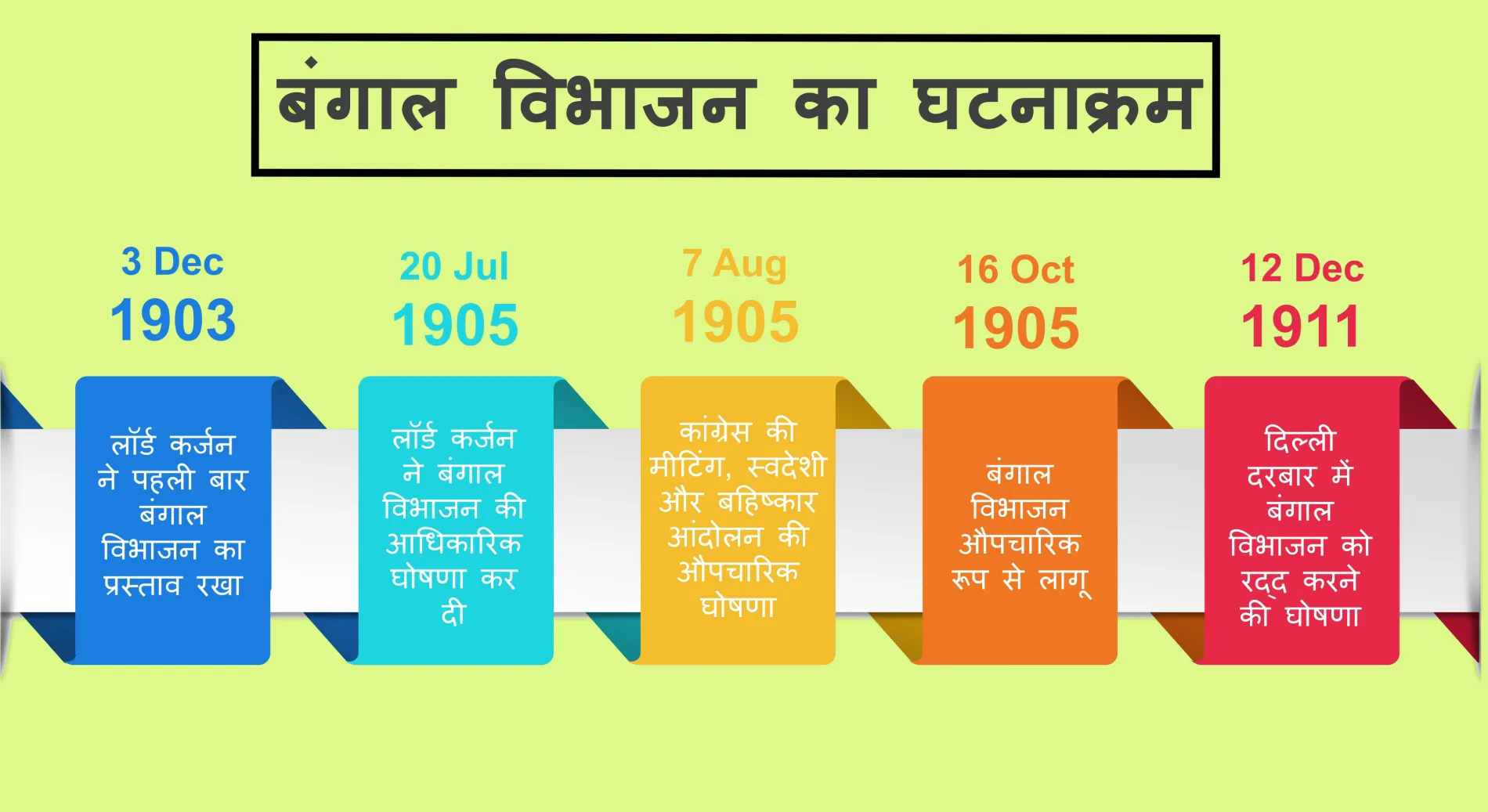

बंगाल विभाजन का घटनाक्रम और स्वदेशी-बहिष्कार आंदोलन का उदय

प्रस्ताव और प्रारंभिक प्रतिक्रिया

3 दिसंबर 1903 को लॉर्ड कर्जन ने पहली बार यह प्रस्ताव रखा कि बंगाल को विभाजित किया जाएगा। जैसे ही राष्ट्रवादी नेताओं को यह जानकारी मिली कि ब्रिटिश सरकार बंगाल के विभाजन की योजना बना रही है, बंगाल में तीव्र विरोध की लहर उठ खड़ी हुई।

सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र जैसे प्रमुख बंगाली नेताओं ने ‘बंगाली’ और ‘हितवादी’ जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से एक शक्तिशाली प्रेस अभियान आरंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य था अधिक से अधिक लोगों को इस बंगाल विभाजन के दुष्परिणामों से अवगत कराना।

हजारों लोगों ने विरोध में यशिकाओं पर हस्ताक्षर करके ब्रिटिश सरकार को भेजना शुरू किया। कांग्रेस नेता याचिकाओं, भाषणों, जनसभाओं और प्रेस अभियान जैसे आधुनिक तरीकों से जनता को संगठित कर विभाजन के विरुद्ध जागरूक कर रहे थे।

विशेष बात यह रही कि जमींदार वर्ग जिन्हें सामान्यतः ब्रिटिश सरकार का समर्थक माना जाता था, वे भी इस विरोध में कांग्रेस नेताओं के साथ खड़े हो गए।

आधिकारिक घोषणा और जनता में असंतोष

हालांकि जनता और नेताओं के व्यापक विरोध के बावजूद, ब्रिटिश सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो खबर अब तक केवल अफवाहों के रूप में फैल रही थी, उस पर अब सरकार ने अंतिम मोहर लगा दी 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा कर दी।

इस घोषणा ने जनता में निराशा की लहर फैला दी। वे लोग जो अब तक कांग्रेस के शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखते थे, उनका विश्वास टूटने लगा लोगों को लगने लगा कि केवल याचिकाएं और सभाएं अब पर्याप्त नहीं है।

उग्र राष्ट्रवादियों का नेतृत्व

ऐसे समय में कुछ उग्र राष्ट्रवादी नेता सामने आए जिन्होंने जनता को एक नया मार्ग दिखाया:

- बाल गंगाधर तिलक – पुणे और मुंबई में

- लाला लाजपत राय और अजीत सिंह – पंजाब और उत्तर भारत में

- चिंदबरम पिल्लई – मद्रास में

- बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष – बंगाल में

इन नेताओं ने बंगाल विभाजन के विरोध को और अधिक तीव्र और जनाधारित आंदोलन का रूप दिया।

7 अगस्त 1905 – स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की औपचारिक शुरुआत

7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र की अध्यक्षता में एक ऐतिहासिक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में स्वदेशी आंदोलन और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की औपचारिक घोषणा की गई।

यह निर्णय लिया गया कि:

- विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा।

- स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

- भारतीय उद्योग, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाएगा।

16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन प्रभावी

16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन औपचारिक रूप से लागू किया गया इस दिन को पूरे बंगाल में ‘शोक दिवस’ के रूप में मनाया गया।

- जनता ने उपवास रखा,

- दुकानें बंद रहीं,

- सड़कों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुए।

- रवींद्रनाथ टैगोर के आवाहन पर इस दिन को ‘राखी दिवस’ के रूप में भी मनाया गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर सांप्रदायिक एकता और विभाजन के विरुद्ध दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन कर रहे थे।

कोलकाता की सड़कों पर देशभक्ति के नारों की गूंज सुनाई देने लगी। लोगों ने ‘वंदे मातरम्’ और ‘आमार सोनार बांग्ला ‘ गाते हुए रैलियां निकाली।

राष्ट्रवादी चेतना का उद्घोष: वंदे मातरम और आमार सोनार बांग्ला

वंदे मातरम् – राष्ट्रवाद की आवाज और ब्रिटिश सत्ता की चुनौती

“वंदे मातरम्” का अर्थ होता है- “माँ को प्रणाम” और यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित उपन्यास ‘आनंद मठ’ से लिया गया है।

इस गीत ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोगों में राष्ट्रभक्ति और क्रांतिकारी भावना को जागृत किया। यह गीत आंदोलनकारी के लिए प्रेरणा बन गया था और बंगाल विभाजन के विरुद्ध में एक शक्तिशाली नारा बनकर उभरा।

यह गीत भारत माता को एक देवी के रूप में चित्रित करता है-

- जिसकी नदियां अमृत-सी हैं,

- जिसकी भूमि उपजाऊ है,

- और जिसकी संस्कृति महान है।

स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान यह गीत एक युद्ध घोष बन गया था। जनसभाओं, रैलियों और स्कूलों में इसे गाया जाता था, जिससे युवाओं और आम जनता में एकता, जोश और देशभक्ति की लहर दौड़ जाती थी।

ब्रिटिश सरकार इस गीत से डरने लगी थी, क्योंकि यह जनता को संगठित और आंदोलित कर रहा था, इसलिए उन्होंने वंदे मातरम के सार्वजनिक गायन पर प्रतिबंध लगा दिया। स्कूलों और कॉलेज में इस गाने पर रोक लगाई गई, जिन स्थानों पर यह गीत गाया जाता वहां पुलिस बल का प्रयोग, गिरफ्तारियां और दमन होने लगा।

“1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने वंदे मातरम् के पहले दो पदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी। “

मूल वंदे मातरम् में कुल 6 पद हैं। भारत सरकार ने 1950 में संविधान लागू होने के समय निर्णय लिया कि वंदे मातरम् के केवल पहले दो पदों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसका कारण यह था कि बाद के पदों में देवी दुर्गा की आराधना है, जिससे भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान के सिद्धांतों पर सवाल खड़े हो सकते थे।

आमार सोनार बांग्ला: राष्ट्रवाद की आवाज और ब्रिटिश सत्ता की चुनौती

“आमार सोनार बांग्ला” (मेरे स्वर्णिम बंगाल) को रविंद्र नाथ टैगोर ने 1905 में ही लिखा था – विशेष रूप से बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में।

इस गीत में बंगाल को माॅं के रूप में संबोधित करते हुए उसकी सुंदरता, संस्कृति और सौंदर्य की प्रशंसा की गई है।

यह गीत लोगों के दिलों में सांस्कृतिक एकता और मातृभूमि के प्रेम को जागृत करता था।

खास बात यह है कि जब बंगाल को दो भागों में विभाजित किया गया तब यह गीत पूर्वी बंगाल (मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र) में भी उतना ही लोकप्रिय था जितना हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में। यह गीत हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक बना और बंगाल की साझी विरासत का भावपूर्ण चित्रण था।

1971 में बांग्लादेश ने “आमार सोनार बांग्ला” को अपना राष्ट्रगान घोषित किया।

स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के मुख्य पहलू

बहिष्कार: यह आंदोलन का नकारात्मक पहलू था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाना था।

- विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार: मैनचेस्टर के कपड़ों लिवरपूल के नमक ब्रिटिश चीनी और अन्य आयातित वस्तुओं का बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई जो विरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया।

- संस्थागत बहिष्कार – यह बहिष्कार केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं था बल्कि ब्रिटिश संस्थानों तक भी फैल गया सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, उपाधियों और सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया गया। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया और छात्रों ने सरकारी शिक्षण संस्थानों को छोड़ दिया।

स्वदेशी या आत्मनिर्भरता: यह आंदोलन का सकारात्मक पहलू था जिसका उद्देश्य भारतीय उद्योगों और संस्थाओं को बढ़ावा देना था।

- स्वदेशी उद्योगो को बढ़ावा- विदेशी वस्तुओं के विकल्प के रूप में भारतीय उद्योगों को स्थापित करने पर जोर दिया गया। इस दौरान कई कपड़ा मिलें, साबुन और माचिस की फैक्ट्रियां, राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनी स्थापित की गईं। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की जो स्वदेशी उद्यम का एक प्रमुख उदाहरण था।

- राष्ट्रीय शिक्षा – सरकारी शिक्षण संस्थानों के बहिष्कार के बाद छात्रों के लिए वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई। इसके परिणाम स्वरुप कई राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान खोले गए। 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। मार्च, 1906 में कोलकाता में ‘राष्ट्रीय शिक्षा परिषद’ का गठन किया गया। जिसका उद्देश्य भारत में स्वदेशी तकनीकी और आधुनिक शिक्षा का विकास करना था। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के तत्वाधान में ही 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई जिसके प्रिंसिपल अरविंद घोष थे।

- सांस्कृतिक पुनरुत्थान – इस आंदोलन के दौरान राष्ट्रभक्ति से उधरोद साहित्य गीत और कल का विकास हुआ। रवींद्रनाथ टैगोर मुकुंद दास जिन्होंने लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला को पाश्चात्य प्रभाव से मुक्त कर अजंता-एलोरा की परंपरा से प्रेरणा लेकर चित्रकारी की नई शैली विकसित की। इन्होंने 1907 में भारतीय प्राचीन काल परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए ‘इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट’ की स्थापना की।

महिलाओं की भागीदारी: यह आंदोलन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसमें पहली बार शहरी मध्यम वर्ग की महिलाएं बड़ी संख्या में घर की चार दिवारी से बाहर निकालीं। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों, धरनो और सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे आंदोलन को एक नई सामाजिक गति मिली।

मुस्लिमों की भूमिका:

बंगाल विभाजन के दौरान अधिकांश मुस्लिम खेतिहर और ग्रामीण समुदाय पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य प्रांत बनने के विचार से संतुष्ट थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इससे उनके सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा होगी। यही कारण था की बड़ी संख्या में मुसलमानों ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से दूरी बनाए रखी। विशेष कर जमींदारों और नवाबों जैसे उच्च वर्ग के मुसलमानों ने विभाजन का समर्थन किया, क्योंकि वे इसे अपने राजनीतिक प्रभाव और प्रशासनिक लाभों के विस्तार का माध्यम मानते थे।

हालांकि, इसके विपरीत कुछ प्रबुद्ध और राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, लियाकत हुसैन, और अब्दुल रसूल जैसे नेताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया और आंदोलन को सांप्रदायिक सीमाओं से ऊपर उठाने का प्रयास किया। मौलाना आजाद ने मुस्लिम समुदाय में ब्रिटिश विरोधी चेतना फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को आंदोलन से दूर रखने के लिए डिवाइड एंड रूल नीति अपनाई। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया गया ताकि मुसलमानों को कांग्रेस और स्वदेशी आंदोलन से दूर रखा जा सके।

नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में बनी मुस्लिम लीग ने प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी दिखाई और विभाजन का समर्थन किया।

अंग्रेजों की यह रणनीति सफल रही और बंगाल की राजनीति में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नींव पड़ गई जिसका प्रभाव आगे चलकर भारत की राजनीति पर गहराई से पड़ा।

स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रसार

बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभिक आंदोलन की अगुवाई बंगाल से हुई, जिसका नेतृत्व प्रमुख रूप से सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्रा ने किया। प्रारंभ में यह आंदोलन शांतिपूर्ण बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग तक सीमित था। लेकिन जब इसमें गरमपंथी नेताओं– बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष की सक्रिय भागीदारी हुई, तो आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया। इन नेताओं ने इस संघर्ष को केवल आर्थिक या सामाजिक आंदोलन न मानकर राजनीतिक स्वतंत्रता, स्वराज और ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष विरोध के रूप में प्रस्तुत किया।

अरविंद घोष ने इस आंदोलन को एक धार्मिक और राष्ट्रीय कर्तव्य का स्वरूप प्रदान किया। उनके ओजस्वी लेखों और प्रेरक भाषणों ने युवाओं को क्रांतिकारी मार्ग की ओर उन्मुख किया। देखते ही देखते यह आंदोलन बंगाल की सीमाओं से बाहर निकलकर एक अखिल भारतीय जन आंदोलन का रूप ले चुका था देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे अपनाया और अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय रूप से प्रचारित व प्रसारित किया।

बंगाल में आंदोलन को फैलाने वाले प्रमुख नेता और उनका योगदान

सुरेंद्रनाथ बनर्जी

- आंदोलन के आरंभिक नेताओं में से एक।

- उन्होंने जनसभाओं लिखो और भाषणों के माध्यम से जनता को जागरूक किया।

- विभाजन को ‘राष्ट्रीय एकता’ पर हमला बताया।

- “विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा” यह कथन सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। उन्होंने इसे बंगाल की एकता संस्कृति और भावनात्मक जुड़ाव पर सीधा हमला माना।

- बम की तरह खाने का अर्थ था कि यह निर्णय आकस्मिक हिंसक और विनाशकारी था जिसने लोगों की भावना को गहराई से आहत किया।

- सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आंदोलन को संवैधानिक ढंग से चलने की वकालत की।

कृष्ण कुमार मित्र

- यह ‘संजीवनी‘ नामक बंगाल साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे।

- इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने ब्रिटिश शासन की नीतियों की कड़ी आलोचना की और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाया।

- ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव कृष्ण कुमार मित्रा ने अपनी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से दिया था।

अरविंद घोष

- आंदोलन को क्रांतिकारी और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का रूप दिया।

- ‘वंदे मातरम्’ पत्रिका के माध्यम से ब्रिटिश शासन की आलोचना की और जोशीले लेख लिखें।

- युवाओं को आत्म बलिदान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के लिए प्रेरित किया।

- बंगाल नेशनल कॉलेज के प्राचार्य बने जहां राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार किया गया।

विपिन चंद्र पाल

- आंदोलन के तीव्र राष्ट्रव्यापी वक्ताओं में से एक

- बंगाल में जनसभाओं और लेखों के माध्यम से जनता को प्रेरित किया।

- उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसक प्रतिक्रिया की जगह प्रत्यक्ष विरोध को उचित बताया।

- उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन को केवल विरोध से नहीं, बल्कि साहसिक प्रतिकार से हराया जा सकता है।

रवींद्रनाथ टैगोर

- 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हुआ। इस दिन को इन्होंने ‘राखी दिवस’ के रूप में मनाने की अपील की लोगों ने आपस में राखी बांधकर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन किया।

- इन्होंने देशभक्ति से ओत-प्रोत गीतों और कविताओं की रचना की आमार सोनार बांग्ला इसी समय लिखा गया जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना।

- लोगों को संस्कृत माध्यमों से आंदोलन से जोड़ा।

अश्वनी कुमार दत्त

- बरिसाल में आंदोलन का नेतृत्व किया।

- इन्होंने छात्रों शिक्षको और वकीलों को स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया।

- उनकी संस्था स्वदेश बंदव समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को फैलाया।

- बाद में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर देश निकाला दे दिया।

प्रफुल्ल चंद्र राय

- एक प्रमुख रसायन शास्त्री और उद्यमी थे।

- उन्होंने ‘बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स’ नमक स्वदेशी उद्योग की स्थापना की।

- यह आंदोलन का आर्थिक आत्मनिर्भरता वाला चेहरा था।

- उन्होंने भारतीय युवाओं को विज्ञान और उद्योग में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।

महाराष्ट्र में आंदोलन का प्रसार

महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन के विरोध को फैलाने में प्रमुख योगदान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का रहा।

1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तब है आंदोलन मुक्ति बंगाल तक सीमित था तिलक ने इसे महाराष्ट्र मध्य भारत और अन्य क्षेत्रों तक फैलाया और इसे एक अखिल भारतीय जन आंदोलन का रूप दिया उन्होंने स्पष्ट किया कि बंगाल के बाल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की चेतना है और उसका विभाजन पूरे देश का अपमान है।

उन्होंने केसरी (मराठी भाषा) और मराठा (अंग्रेजी भाषा) नमक अपने सामान कर पात्रों के माध्यम से बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन का प्रचार और समर्थन किया।

उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का आयोजन कराया इन आयोजनों का उपयोग उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनसभाओं को एकत्र करने और स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने के लिए किया।

पंजाब में आंदोलन का प्रसार

पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने किया इन नेताओं ने आंदोलन को किसानों, छात्रों और आम जनता तक पहुंचाया और ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध किया उनके प्रयासों से पंजाब भी स्वदेशी और राष्ट्रवाद की लहर में सक्रिय रूप से जुड़ गया।

अजीत सिंह भगत सिंह के ताऊ जी थे। इन्होंने 1906 में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन चलाया जो किसानों के अधिकार और ब्रिटिश शासन के खिलाफ था।

पंजाब में स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में सभा-समितियां बनी जो लोगों को विदेशी कपड़ों को त्यागने और देसी उद्योगों को अपनाने के लिए प्रेरित करती थी।

दिल्ली में आंदोलन का प्रसार

दिल्ली में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया। उन्होंने स्थानीय छात्रों, व्यापारियों और बुद्धिजीवियों को संगठित किया। उनके प्रयासों से दिल्ली में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और विदेशी वेस्टन के बहिष्कार की भावना तेजी से फैली।

मद्रास में आंदोलन का प्रसार

मद्रास में सदस्य और बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व वल्लियप्पन उलगनाथन चिदंबरम पिल्लै (वी० ओ० चिदंबरम पिल्लै) ने किया। उन्होंने 1906 में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाजरानी सेवा को सीधी चुनौती दी गई। यह भारतीय व्यापार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम था। उन्होंने जनता से ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का आह्वान किया।

ब्रिटिश सरकार द्वारा आंदोलन का दमन

बंगाल विभाजन के खिलाफ उठी जन भावनाओं और देशव्यापी विरोध को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई कठोर और रणनीतिक कदम उठाए। उसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को कमजोर करना और राष्ट्रीय एकता को तोड़ना था। इसके लिए उसने निम्नलिखित उपाय अपनाएं:

दमनकारी नीतियां अपनाना

- ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनकारियों को दबाने के लिए पुलिस बल का खुलकर प्रयोग किया।

- आंदोलनकारी और प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारियां की गई।

- विरोध प्रदर्शन करने वालों पर लाठियां बरसाई गई और गोली चलाने जैसे क्रूर उपाय भी किए गए।

- सत्याग्रह और विरोध सभाओं को वैध घोषित कर दिया गया।

प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश

- आंदोलन के प्रचार को रोकने के लिए समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाए गए।

- कई राष्ट्रवादी पत्र-पत्रिकाओं को बंद कर दिया गया।

- प्रेस एक्ट के माध्यम से पत्रकारों पर मुकदमे चलाए गए

शिक्षण संस्थानों में नियंत्रण

- विद्यालयों और विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखी गई।

- जो छात्र आंदोलन में भाग लेते थे, उन्हें निष्कासित कर दिया गया।

- शिक्षकों को भी धमकियां दी गई कि यदि उन्होंने राष्ट्रवाद का समर्थन किया, तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा।

सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देना

- आंदोलन को कमजोर करने के लिए ‘फूट डालो और राज करो कि नीति’ को अपनाया गया।

- हिंदू-मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की गई।

- मुस्लिम लीग के गठन को सरकार ने बढ़ावा दिया जिससे विभाजन की नींव और मजबूत हुई।

पुरस्कार और प्रलोभन की नीति

- जो भारतीय अंग्रेजों का समर्थन करते थे, उन्हें पुरस्कार और नौकरियां दी जाती थीं।

- वफादार व्यक्तियों को ‘सर’ की उपाधियां दी जाती थीं।

- उच्च वर्ग के लोगों को प्रलोभन देकर आंदोलन से दूर रखा गया।

अरविंद घोष की गिरफ्तारी और बिपिन चंद्र पाल को दंड

- राष्ट्रवादी पत्रिका ‘वंदे मातरम्’ में प्रकाशित जोशीले लेखन के लिए अरविंद घोष को गिरफ्तार कर लिया गया।

- ब्रिटिश सरकार के पास उनके विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण नहीं था कि वे ही संपादक हैं।

- ब्रिटिश सरकार ने बिपिन चंद्र पाल को अदालत में बुलवाया क्योंकि उनके बारे में यह मशहूर था कि वह सच के अलावा कुछ नहीं कहते। जब अदालत में उनसे यह पूछा गया की ‘वंदे मातरम्’ के संपादक कौन हैं तो उन्होंने कहा “मैं विदेशी सरकार के सामने गवाही नहीं देना चाहता।”

- अरविंद घोष को सबूतो के अभाव में रिहा कर दिया गया, लेकिन गवाही देने से इनकार करने पर बिपिन चंद्र पाल को 6 महीने की सजा दे दी गई।

‘वंदे मातरम्’ पर प्रतिबंध और खुदीराम बोस की घटना

- उन दिनों वंदे मातरम् कहना एक कानूनी अपराध माना जाता था।

- मेदिनीपुर (बंगाल) की एक कृषि प्रदर्शनी में एक बालक पुस्तकों के साथ नारे लगाते हुए कह रहा था “हमारी माॅं के टुकड़े करने वाले अंग्रेजों के काले कारनामे इस पुस्तक में पढ़िए और पुकारिए वंदे मातरम्!”

- यह बालक खुदीराम बोस था। उसके अध्यापक ने उसे समझाया कि वंदे मातरम् कहना विद्रोह करना है लेकिन वह बोला – “तो मैं विद्रोही ही सही”

- कुछ समय बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और बुरी तरह पीटा। उसके खिलाफ विद्रोह का मुकदमा चला परंतु सबूतो के अभाव मैं उसे छोड़ दिया गया।

- बाद में मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में खुदीराम बोस को मात्र 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई।

- खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी हैं।

- उनके बलिदान ने राष्ट्र में आक्रोश और क्रांति की भावना को प्रबल दिया।

बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी

- खुदीराम बोस की फांसी के विरोध में बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार ‘केसरी’ में तीखे लेख लिखें। उन्होंने अपने लेखों में यह तर्क दिया कि यदि सरकार अन्याय करेगी तो जनता प्रतिक्रिया में ऐसे ऐसा कदम उठा सकती है।

- इन लेखों को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह माना और उनके खिलाफ तीसरी बार राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया।

- 3, जुलाई,1908 को जब तिलक बंबई में किसी कानूनी मामले के सिलसिले में आए तभी उन्हें एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया।

- इस गिरफ्तारी में उन्हें न जमानत मिली और ना ही वकील करने की अनुमति।

- उन्होंने स्वयं 21 घंटे तक अदालत में बहस की, लेकिन पहले से तय फैसले के अनुसार 6 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। 1908 से 1914 तक तिलक जेल में रहे।

आंदोलन की विफलता के कारण

1908 तक, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, अपनी प्रारंभिक सफलता के बावजूद, कई कारणों से कमजोर पड़ने लगा:

- कठोर सरकारी दमन: ब्रिटिश सरकार के अथक और क्रूर दमन ने आंदोलन को नेतृत्वविहीन कर दिया। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध और प्रेस पर सेंसरशिप ने आंदोलन की गति को धीमा कर दिया।

- मुस्लिमों की दूरी: जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अधिकांश मुस्लिम खेतिहर और उच्च वर्ग विभाजन के पक्ष में थे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनके हितों की रक्षा करेगा। अंग्रेजों ने 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग के गठन को बढ़ावा देकर इस दरार को और चौड़ा किया। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया और विभाजन को मुसलमान के लिए फायदेमंद बताया, जिससे आंदोलन को एक बड़ा झटका लगा।

- कांग्रेस में विभाजन (1907): सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर नरमपंथी (Moderate) और गरमपंथी (Extremist) नेताओं के बीच मतभेद कितने बढ़ गए कि कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गई। गरमपंथी, जो स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख समर्थक थे, कमजोर पड़ गए, जिस आंदोलन को भारी आघात पहुंचा।

- आंदोलन की दिशा का अभाव: आंदोलन में एक स्पष्ट और संगठित नेतृत्व की कमी थी, खासकर जब गरमपंथी नेता जेल में थे या निर्वासित थे।

इन कमजोरी के बावजूद, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने अपना गहरा प्रभाव छोड़ा। ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो गया था कि बंगाल का विभाजन एक बड़ी भूल थी और इससे पूरे भारत में असंतोष बढ़ रहा था।

बंगाल विभाजन का रद्द होना

स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के भारी दबाव और लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के कारण ब्रिटिश सरकार को अंतत: झुकना पड़ा। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में सम्राट जार्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। यह भारतीय राष्ट्रवादियों की एक बड़ी नैतिक जीत थी।

विभाजन रद्द करने के साथ ही, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। यह एक प्रतीकात्मक कदम था, जो ब्रिटिश सरकार की बदलती रणनीति को दर्शाता था।

निष्कर्ष: एक विफल होकर भी सफल आंदोलन

भले ही स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन अपने तात्कालिक लक्ष्यों को तुरंत प्राप्त नहीं कर सका और 1911 में विभाजन रद्द होने तक इसकी गति धीमी पड़ गई थी, लेकिन दूरगामी रूप से यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक बड़ी सफलता थी।

- संघर्ष के नए तरीके: इस आंदोलन ने कांग्रेस की पुरानी याचिका और प्रार्थना की राजनीति की सीमाओं को उजागर किया और संघर्ष नए तरीकों जैसे बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध, और जन आंदोलन की नींव रखी। महात्मा गांधी ने बाद में अपने आंदोलन में इन तरीकों को सफलतापूर्वक अपनाया और उन्हें और विकसित किया।

- राष्ट्रवाद का सामाजिक विस्तार: इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद को सामाजिक रूप से अधिक व्यापक बनाया। पहली बार छात्र, महिलाएं और शहरी मध्यम वर्ग बड़ी संख्या में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हुए, जिससे आंदोलन को एक नई सामाजिक शक्ति मिली।

- आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव: इसने भारतीयों में आत्मनिर्भरता (आत्मशक्ति) और राष्ट्रीय गौरव की भावना को जगाया। स्वदेशी उद्योगो को बढ़ावा मिला, और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई, जिसका प्रभाव शिक्षा, उद्योग और संस्कृति पर स्थाई रूप से पड़ा।

- ब्रिटिश नीति की विफलता: बंगाल विभाजन अंग्रेजों की ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति का एक स्पष्ट उदाहरण था, लेकिन यह उनके लिए उल्टा पड़ गया इसने भारतीयों को एकजुट किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध पैदा किया।

महात्मा गांधी ने स्वयं लिखा था, “बंगाल विभाजन के बाद लोगों ने समझा की याचिका को शक्ति का सहारा देना होगा।” संक्षेप में, बंगाल विभाजन अंग्रेजों की एक भूल थी जिसने सोए हुए भारत को जगा दिया और स्वतंत्रता की लड़ाई को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां से वापसी संभव नहीं थी। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई, जिसने भविष्य के आन्दोलनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।